「インターンシップのプログラムってどうやって組むの?」

「自社に合うプログラムってなんだろう?」

「他社はどんなことしているんだろう」と、考え込んで結局後回しにしてしまうインターンシッププログラム。

新しい人材の発掘と育成において、インターンシッププログラムは効果的な手段だと感じていてもなかなか時間が取れない現実…

本記事では自社にインターンシッププログラムを導入したいと考えている企業の皆様に向けて、実際の事例を参考にしながら、新卒採用に効果的なインターンシップのプログラムについてご紹介します。(本記事では1Day~5Daysのオープンカンパニーを想定しております)

最終的には自社に最適なプログラムを自分で組み立てられるようになるためのステップについて解説してきますので、ぜひ最後までご一読ください。

インターンシップの利点や成功事例を学び、自社の成長に貢献するプログラムを設計する際にお役立ていただけると幸いです。

インターンシップを導入するメリットデメリット

新卒採用にインターンシップを導入するにあたってメリットだけでなくもちろんデメリットも存在します。

双方共にしっかりと把握してから導入を検討してみましょう。

メリット

インターンシップは、企業が就活生との接点を増やし、企業の魅力を直接伝える絶好の機会となるので、採用活動において多くのメリットをもたらします。

本項目では、インターンシップを導入することで得られるメリットについて解説します。

① 新しい視点とアイデアの導入:インターンシップ生は、プログラムの中で学生ならではの新鮮な視点を持ち込むことができます。ワークを通じて彼らの考えからアウトプットを出す構成にすることで、学んできた最新の知識やトレンドを活かし、企業に新たなアイデアや改善のヒントを提供してくれる可能性があります。

② 企業の知名度向上: インターンシップを開催・募集することで企業の名前やブランドを多くの学生に知ってもらう機会が増えるため、認知度が高まり採用活動へ有利に働きます。プログラム設計に力を入れることで、学生に社内でのリアルな業務を通体験してもらう機会ができるため、透明性の高い企業として学生へ動機付けることができるでしょう。

③ 企業文化の理解促進: 実際の職場環境や企業文化を見てもらうことで、学生に会社の雰囲気や価値観を直接感じてもらえます。これにより、会社と学生のミスマッチを減らし、早期退職のリスクを軽減させることができます。また、入社意欲の高い学生へは志望度の向上にも繋がります。

④ 優秀な人材の発掘: インターンシップに参加する積極的で意欲的な学生を見つけることができ、採用の初期段階で通常の採用プロセスでは見逃してしまうような優秀な人材の発掘が可能となります。

⑤ 社員のモチベーション向上: 社員がインターンシップに参加し、自分たちの仕事や会社を紹介することで、社員のモチベーションやエンゲージメントを高めることができます。

インターンシップは、企業にとって多くのメリットをもたらします。優秀な人材の発掘や社員のモチベーション向上、既存事業や新規事業に対する新しい視点の導入といった現状を大きく変えることができるさまざまな利点があるため、新卒採用以外の観点でも多数の効果が見込まれます。

デメリット

インターンシップの導入にはメリットが多い一方で、少なからずデメリットも存在します。特に新卒採用への知見があまりない企業様の場合、インターンシッププログラムを成功させるには十分にデメリットを把握した上で検討する必要があるでしょう。

主に下記のデメリットが挙げられます。

① コストの増加:対面で開催し会場をレンタルする場合にはレンタル費用(数万~数十万)がかかります。また、準備や運営にかかる人件費、資料やノベルティの作成費用などが発生します。

② 時間の負担:インターンシップの準備や運営には多くの時間を割く必要があり、通常業務に支障をきたすことがあります。特に自社の魅力を最大限に伝えるオリジナルのプログラムを企画設計する場合には、市場調査や学生ニーズの把握が最重要となるため、企画立案に多大な時間をかける必要がある点に注意が必要です。

③ 参加者管理の難しさ:多くの参加者を管理することは困難であり、特に人気のある企業の場合は適切な対応ができないことで、学生に対する印象が悪くなるリスクがあります。大人数が参加する前提でインターンシップを企画する場合には、学生に対して適切な人数の社員がサポートできるよう体制を整えてから実施するようにしましょう。

【業界別】他社が行っているインターンシップ事例

インターンシップを実施するメリット・デメリットについてご理解いただいたところで、業界別で実際に開催されたインターンシップの事例をご紹介します。(ご紹介している事例は該当企業様のHPより引用しております)

自社の魅力を引き出し、学生の良い経験となるよう企画・設計されているプログラムばかりなので、ぜひ参考にしてくださいね!

【マーケティング業界】試せる3つのコース

株式会社エム・シー・アンド・ピーでは「1日早わかりコース」「参観コース」「お試し実戦コース」の3つのコースがあります。

「1日早わかりコース」では、実際に学生が職場へ行き、同社の若手社員に取材ができます。学生1人~数人に対し社員が対応するので、入社の経緯やどんな人がその会社で働いているかなど深く知ることができます。後半では。同社の社員研修の一環を体験できます。実際に働いた際のイメージを深く短時間で知ることができます。

「参観コース」では、実際に同社で起きた象徴的なエピソードを記録した「社史沿革」「取引開始の経緯」などを教材にした社員研修や、仕事事例を各事例ごとに発表する「名刺代わりの仕事発表会」を行い、同社について理解を深めることができます。

「お試し実戦コース」は、実際に中小企業で働くとはどういうことか体験ができるコースです。

同社が用意する仕事にアルバイトして従事します。参加対象を「1日で会社を知れるコース」または「参観コース」に参加した学生としていました。

【エンタメ業界】オンラインでマーケティング戦略を伝授

株式会社バンダイ / 株式会社BANDAI SPIRITS ではオンライン講義に参加しながら自分で用意したワークシートを埋めていき、マーケティングについて考えるというプロジェクトが実施されました。

実際に同社の商品を事例に社員が登壇して、事例を元にした企画開発職のマーケティングを体験します。

マーケティング体験では「どのような商品が良いか」「どのような広報が良いか」などを実際の商品を元に考えることができます。オンラインでも同社の実際の業務内容、魅力がつたわりやすいように工夫されていました。

株式会社バンダイ / 株式会社BANDAI SPIRITSの事例詳細はこちら

【建築業界】職業体験を実施

インターンシップは、業界や仕事内容への理解を深めることを目的としたプログラムであり、職業体験を通じて学生に実際の業務の一端を体験してもらうプロジェクトもあります。

株式会社 Noah Designでは、建築業界や同社の説明はもちろん実際に社内で使っている図面を書くソフト(CAD)を使って簡単に図面を書く体験を実施していました。

その後も建築業界で働く社員から図面のフィードバックを個人で貰い改善するといった実際の仕事の流れを体験できる仕組みになっており、実際に働くイメージができる工夫が施されていました。

【アパレル業界】オリジナルの製造小売業体験ゲーム

株式会社西松屋では、オリジナルの製造小売業体験ゲームを通して西松屋を経営する面白さを体験できるプロジェクトが実施されました。

まずは、イントロダクションにて当日の流れや進め方についてご案内した後、体験ゲームで同社での仕事の面白さ・経営のこだわりに触れます。

体験ゲームが終わるとゲーム振り返り・会社説明にて同社についてより理解を深め、最後に質疑応答と言った流れです。ゲームを通して一部の仕事ではなく、あらゆる仕事がイメージできるようになります。

インターンシップを成功させる秘訣は!?

インターンシップを成功させる鍵となるのは「学生の満足度が高いかどうか」と「企業側がインターンシップの目的を果たせたかどうか」にあります。ここではその2つの観点からインターンシップを成功へ導く方法を解説します。

自社に合ったプログラムを企画・設計する

企業側が目的を達成するには自社に合ったプログラムを設計することが必須条件と言えます。いくら学生にとって良いプログラムであろうとも、企業側の実施目的を果たせずに終了してしまうと成功とは言えません。

本項目では、プログラム設計のポイントについて3つのステップに分けてご説明していきます!

1.目的と目標を設定する

ただ他社の事例を真似しただけでは成果につながりにくく時間と労力の無駄になってしまいます。

「自社にはこのような目的と目標があるから、このプログラムにしよう」と明確に決めることが、インターンシップにおいて自社の魅力と強みを表現する近道になります。

2.ターゲットの明確化

自社採用したいと想定していた人物に合わないプログラムを実施してもあまり効果が得られません。

どんな学生が欲しいか(ターゲット)を明確にすることで集客施策の効果が高まります。

採用したい学生像を繊細にイメージすることが重要です。

インターンシップに参加してほしい学生像をより明確にし解像度を上げることで、ターゲットに沿った学生の集客強化に繋がる上、新卒採用に対して直接的な効果を得られるプログラムの設計に繋がります。

3.プログラム内容の企画設計

プログラム設計の際には、学生に対して企業の実務を体験し成長できる機会であるとアピールすることが重要です。

ターゲットにした学生がどのようなプログラムを好むのかを深掘りし「最後は社長や幹部と話す時間を設けること」や「実際の業務内容をやってもらう」といったような様々なプランを考えます。

また自社として伝えたいことが多いからこそ、座学メインのプログラムにしがちですが説明を聞くだけでは学生が飽きてしまい、志望度の低下に繋がりかねません。

そのため、学生が自分たちで考えながらワークの中で成長実感を感じられるようなインターンシップが求められています。

インターンシップの企画設計については下記記事でも詳しく解説していますので、ご参考ください。

学生が求めているインターンシップ

学生の満足度を上げるには学生が求めているインターン設計をすることが非常に重要となっています。

現在の就活生がインターンシップに求めている要素は下記の通りです。

① 実践的な経験:就活生がインターンシップに参加する主な理由として「職場の雰囲気や仕事の流れを体験できること」があります。

プログラムの中で働くイメージを付けることで自身の向き不向きを判断し、その後の就活に臨みたいと考えています。具体的なプロジェクトを設計し、ワークの中でよりリアルな就業経験を積んでもらうことが重要です。

② 就活軸・キャリアの発展: インターンシップを通じて、自分の就活の軸やキャリアプランについて明確にしたいと考える学生は少なくありません。

業界説明や社員の方々との座談会を通じて、自分が会社に合っているのかどうかを判断しているのです。また、将来の職業選択に役立つ経験や人脈を築くことができるかどうかも重要です。

③ フィードバックと指導:プログラムの最後には、参加者の成果を評価し、フィードバックを行うことが大切です。参加者が自分の成長を実感できるように、具体的なフィードバックやアドバイスをしてあげましょう。

親身にフィードバック/アドバイスを行うことで学生の志望度が向上する傾向にあるため、学生だからと言って甘く考えず、真剣に向き合うことを心がけてください。

④ 柔軟性:大学3年生にはまだ授業を多く履修している学生も多いため、学業との両立ができるよう複数日程での実施や、リモートでの開催も視野に入れましょう。

対面で参加した方が学生の志望度向上に繋がりますが、母集団の数を優先する場合にはフルリモートを含めた1Dayの複数日程開催をお勧めします。実施目的によって開催条件も柔軟に調整するようにしましょう。

インターンシップを行う時期

いくら企業側にも学生側にも有用なインターンシップを設計したからと言って、実施する時期を誤ってしまっては元も子もありません。

もちろん自社の目的から逆算して時期を決めることは良いのですが、最近の傾向では就活の早期化に伴いインターンシップの開催時期も前倒しになっています。

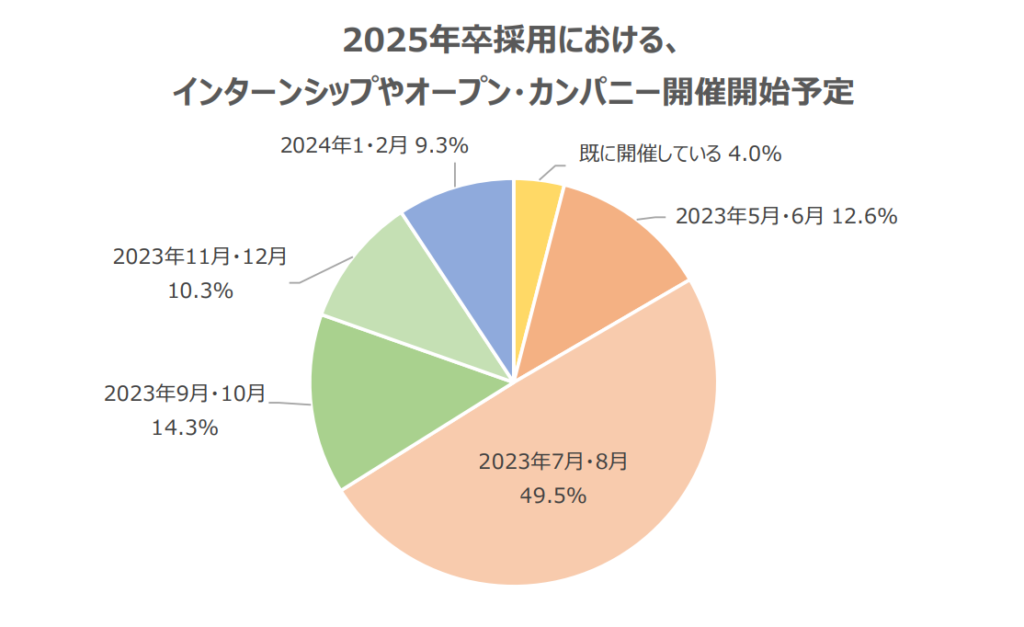

株式会社学情が団体や企業の人事担当者を対象に行ったアンケートによると、インターンシップやオープン・カンパニーの広報開始時期を5月・6月、開催時期を7月・8月に予定している団体や企業が最多という結果が出ています。

株式会社学情の調査より引用

まとめ

自社に合うインターンプログラムは何か、成功させるためのポイントなどを事例を踏まえて解説しましたがいかがでしたか?

自社に合ったインターンシッププログラムを成功させるためには、学生のニーズを把握し、実践的な経験やスキルを提供することが重要です。また、透明性とコミュニケーションを重視し、インターン生との関係を築くことも大切です。

成功したインターンシップのプログラムは、企業と学生の双方にとって有益なものとなります。

ぜひ、目標に合ったプログラムを構築し、優秀な人材の獲得と自社の成長に繋がることをお祈りしております。

学生目線を意識したプログラムに興味をお持ちのご担当者様

当社では現役大学生のリアルな就業体験をもとにインターンシップの企画・設計をご支援しております。

一度作成させていただいたプログラムは翌年以降にも無料でご利用いただけますので、

採用を強化したいタイミングで是非、プロへの相談をご検討ください。

著者

原田尊

株式会社Motivateインターン生。近畿大学3年。インターンシップに参加すること、導入していただくことの有用性を広めるために活動中。趣味は運動とアニメ鑑賞。

コメント